磁碟陣列( RAID ),就是提供了容錯或加速的功能。尤其是在系統中搭配不同類型的磁碟陣列,可以得到不同的功效。而【 RAID 5 】,就是具備加速( RAID 0 )與容錯( RAID 1 )功能於一身,但是最少需要 3 顆硬碟才能實現,最多可以容許壞掉 1 顆硬碟。

在這一篇文章中,我們可以看到使用 Intel VROC 這一個主機板 RAID,將四顆 HDD 建立 RAID 5 的完整【 Stripe Size 】vs【 Throughput】測試結果。

https://hipay0.com/wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_f5f5623979c202bf459dc343ef28ef0df4e76008c14d8196cff4dde7165d38b7119e45f703d8781b25dbd3e86f3c85f537a0ab8971f66950138a967469311246.js

https://hipay0.com/wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_b48be0c98b8af5c5458268ee00df80d0cee1ae8e6b361d9d7a35dc9b7800bde9010cebe6749b2fb79701af30b68af95fffbd11a120e5ff216f439bb0463544fd.js

https://hipay0.com/wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_f48d1d383c4e731404810b9049dcea63cd80dc53b9e868b3cc84c85400f0ede37490dfb6631aebe70f15ee68554878efbdc825f3d952bb6c02ced2174670abc1.js

https://hipay0.com/wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_09e17556b39749d31dbd14f13dad7bfdc965e2c40335e0a309766210f279a966627139d1777572259ae297cbd5b60ec46da8229d784d3879f96dcd3b621d530d.js

https://hipay0.com/wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_6bc5e1e0e0de3522f8a3fb3fd3d57151f38e64ef54b9764a005b18bc071c29813e889fa36af73a746edcd2982f86693c09d4281826185a9f5a2b3eaeecb3c3cb.js

https://hipay0.com/wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_adcaabfbe0f11d80d8b5cc0b12388ad6c33c7d8dafbf693785dfbf27534d95bef4ad7ba15b35db2ffa5021fa62a4607e7948c7198291e11f3011ba0af30e5449.js

https://hipay0.com/wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_e9061e964c8e6c9959fcf70fd43391591538fe3078ab20c1f4151f60eb25d59d6216c6d05e160f843a2bd82e4d7a267b431ceea4b95e80948948984a90179e15.js

https://hipay0.com/wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_842ee3fd8bc62cb767baff0ccfa72f880790ccc4050b91181077b87478b4d84858be6ac27e7cd3739a5c2a0cb0092fa8dfb5e50e24e2205b1e9f1c88fd58ab89.js

https://hipay0.com/wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_16b25704bf8292da72481a86c26c3619d590449dadf2846af8d622750e4e96c6d84eb66a80a23c238525b992bf8b1935f5c8fa616920a9f36eacd4329a904dc0.js

https://hipay0.com/wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_d21799e4b46e93eac9583ac64730263dc6824efcc77b720f510daf077a8419163cb0b4ca98b1a04fca463fe1edd2891edfad100998af72706817ace6fdfccff3.js

https://hipay0.com/wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_a122d9f978d4ae8255b2bd2e708adbe55c844af30e50d24746302ab29fbcbb64181a688830679ffd4457222071f07dd547bc7f36ea1cc4e5cbf289b76bbc881f.js

https://hipay0.com/wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_a8e2d2ed9a3799d70884ea3d313d4eec8dd0a8b4c6528cee810f3c0710600bae3e90dc4bfd31d981023d3c3cf2db1bd3ad578b94ce004c7dfe5ebbc3f25fe0f6.js

https://hipay0.com/wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_aaa7d834e588188e8f48d385b1a992bf2adff2ca84896f871b14ff274c1d66f6ad6e0576d1d9b167cd65130f7e2baf96ecaea3cc9630c19214ec30fb5fb0ed21.js

https://hipay0.com/wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_294869dd23d387349d9b26da2cdd21fc66baf45aa4e1f1d2b498ae0e15e75160ab728c937c6e782a0ccb7a806cb0433dad464e56fc8a04f4456636d0c21debd7.js

https://hipay0.com/wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_f7089a2bc08d361d03bc77ff62e4d481455478717c798cb05c6903a5818536a591d680439c7e80c47087d5efa031ba045c0611d0bddbe4af77bf4eb6dd53ceeb.js

https://hipay0.com/wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de2e4068a81634911eb89d62d32b3aa3e5f16b5bb7ad9c8f96878e4d8690d362a72391bfb6f346d2d11b016e8ee926612c880ca29ef2d9f4ebad079cdebb7a3c.js

https://hipay0.com/wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_c272fa90e958458c4320d79d90bb6347cdbb28382fd799d076610e16c87acccfbaeccd7e76167dd377ae775b4e2eaf03688ad7293e2f5c4ae154b7f235654023.js

https://hipay0.com/wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_5c5dd2291025b55985b6b302012c9b40632761e138eb2e5a03ecdff8195125059ad10d79814279813ed629c5e66378b4559c2bc57a6662ae90a0f440655b3283.js

https://hipay0.com/wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_32f7817c4c8777308f46d2aca499ac98d4dedfb6a9a4e782176f9953ec05235cb052654cb48f03457720d1f64bc93c975b490a10cf45ddfb59c182b8375e55c6.js

https://hipay0.com/wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_1e2040148c86e5d8c2f146f6d5644401631b7e7d94257fe428d5a767bbf5baa2790adcfc964dd6d10c6efea07945a1316ed06dbaec87eda44800d20e9554ac53.js

https://hipay0.com/wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_ea69f58c2530a41bb2378bcf712294b884a40e7f3a9bc5a71a080b9ae095c26e89ce39ec880948bb35d215fa0782ab11ae5a266b9d1ee28df91ab012507d3a60.js

https://hipay0.com/wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_e9b587c58c2155ff4f559a90c6fdeb1ca2e4d7b1cd51f1349dd09e51e8caf5cfcd4f769ec6b0f0ea42704f4f391f50171a1b16b514f69f429e6ecf98f5857990.js

哪種硬碟適合做 RAID 5 呢?

關於這一點的確是眾說紛紜,而且已經是一個公說公有理,婆說婆有理的問題了,我覺得問題的主因應該是每個人應用的狀況不同所造成的。

對於公司行號,本來就應該使用企業級硬碟、硬體式 RAID CARD 、異地備份…等方式,來達到資料安全性的目的,但是這就是用錢砸出來的架構。然而,對於一般消費者而言,考慮的是 CP 值、低成本,難道就無法享受 Intel 主機板 RAID VROC 的好處嗎?

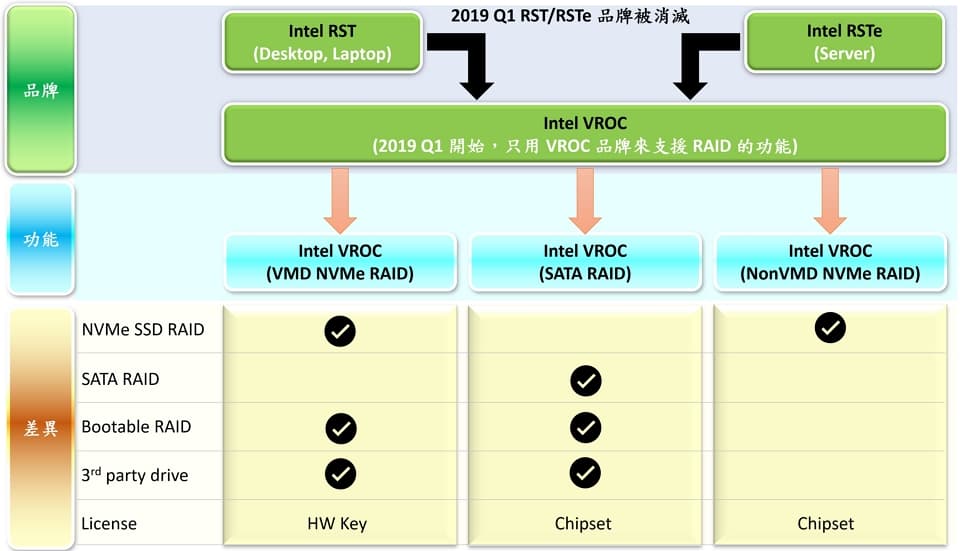

Intel VROC / RST / RSTe 的差異

Intel VROC / RST / RSTe 的差異基本上,要把本機資料跟備份區資料完全分開來存放。所以,一般消費者假使不用企業級硬碟,又要玩 RAID 的話,備份區資料當然是燒成DVD保存或放雲端或行動硬碟或 1 Bay/2Bay NAS 或另一台電腦….。但是:

- 燒成 DVD 保存

- 資料量那麼大,要燒多少片化多少時間才能完成呢?所以,我覺得費時費力,這一點不可行。

- 放雲端

- Google Drive 免費容量才 15GB ,多的容量就要付費。假使要額外付費的話,乾脆不要建 RAID 好了;而且又要花一筆費用, CP 值又變差了,不是嗎?

- 行動硬碟

- 好像可行,但是可以的話,最好避免。畢竟行動硬碟的壽命通常比桌上型硬碟短,而且發生意外掉落、震動、斷電、資料傳輸中斷….的風險,比較高也無法預期或避免。

- NAS 或電腦

- 我本身是使用另一台電腦,定期做資料同步備份。而兩台電腦使用的硬碟,都是當時市場上主流銷售的消費級硬碟。這種作法用了好長一段時間了,覺得蠻適合我的狀況,所以也就沒有用其他專家的建議,升級成企業級硬碟或硬體式 RAID CARD 了。

總之,在觀念上要知道 RAID 是一種資料保護的技術,而不是設計來解決資料備份的問題。所以,在使用方面上萬一有硬碟壞掉了,資料還是可以繼續存取,讓你有機會把資料就回來,而不像單一顆硬碟的話,壞掉了資料就真的全部不見了!

大容量硬碟適合建 RAID 5 嗎?

當硬碟同時使用一段時間後,很容易會一個接一個的壞掉,這種現象都發生在企業級硬碟與消費級硬碟。所以,最好是在不同時間點或同時間不同通路,購買硬碟來使用。

怎麼挑選硬碟容量呢?也許你有聽過 RAID5 重建的時間好久!其實,重建時間取決於RAID容量的大小。舉個例子來說明,假設單一顆硬碟容量 4TB ,使用 3 顆建RAID5,那麼總容量就是 8TB 。對比於單一顆硬碟容量 2TB ,同樣使用 3 顆,那麼總容量就是 4TB 。

所以,8TB 容量的重建時間當然會比 4TB 容量還要久很多,而在重建的過程當中,假使又發生了第 2 顆硬碟壞掉、電腦電源中斷、主機板/記憶體/任何零件故障…等情況,當然就是造成資料完全毀損的結果。

因此,我會傾向主流的小容量為主,畢竟目前的主機板很容易找到 6 或 8 個 SATA 接頭與 M.2 插槽。所以,想要更大容量的話,也許可以考慮建兩組RAID5在系統中,而每一組RAID由 3 顆以上的硬碟組成,這樣子也是一個方法。

當然也是可以使用大容量硬碟來建立RAID5,不過,最好是定期將資料備份到另一個裝置上,以免有一天在重建RAID的時候,發生悲劇了。

總之,使用大容量硬碟組 RAID ,安全性會比小容量硬碟低;硬碟顆數多的RAID,也是比顆數少的風險高。因為,在重建時要算的資料量會更大,導致重建的時間需要更久,最終風險性也相對提高很多。

根據大家的經驗,使用RAID5的話,硬碟顆數最好不要超過 10 顆,建議是 4 到 6 顆就好了。假使使用越多顆硬碟的話,相對的,硬碟品質就需要越好!

Raid 5 救援 – 重建成功機率很低嗎?

相信有些人有看過網路上的文章,某論壇說四顆 4TB 硬碟,重建RAID5的失敗機率是 72.6%;而國外的一篇文章( RAID array failure probabilities )卻說:在3年內,假使是因為硬碟故障,導致整個 RAID 重建失敗的機率是 0.000105%。兩篇文章的結論也差太多了吧!

一篇分析的前提是以硬碟的 URE ( uncorrectable read error )的論點來分析,而得到重建失敗率是72.6%;另一篇分析的前提是以硬碟的 MTBF ( Mean Time Between Failure,平均故障間隔時間 ),所估出來的數字。倒底哪一個分析比較合理呢?

其實,像這種太深奧的理論分析,就交給專家去探討就好了,一般消費者就拿結果論來判斷兩篇文章的結論就可以了。以當今的電腦技術:

- Intel 9 代 / 10 代 / 11 代 / 12 代 / 13 代平台,有沒有提供主機板 RAID 呢?

- 雲端儲存企業是不是繼續使用 RAID 的技術,提高資料安全性呢?

- 至少是這樣,到目前還沒看到哪家大企業使用別種已經商業化的技術,取代 RAID

- RAID controller vendors( Boardcom, Microchip)有消失嗎?

- 市面上硬體 RAID CARD 使用的控制器,都是這兩家廠商設計的,還沒聽說要關閉產品線

所以,重建RAID5的失敗機率應該不會是 72.6% 那麼高吧!!!否則,我們日常使用雲端服務的個人資料,三不五時就遺失了,不是嗎?

Intel 難道還會持續提供主機板 RAID 的功能,讓消費者使用嗎?一個不成熟的技術或失敗的技術,絕對是會影響商譽的。

Boardcom, Microchip 養了那麼多工程師,假使品牌廠商或終端消費者都不買單的話,應該早就虧損連連了。

因此,我個人猜測 RAID-5 這個技術,基本上是沒問題的,會發生重建失敗的結果,大部分都是人員因素造成的,或者是上一段提到的,RAID 容量太大,重建時間太久,導致過程中風險變高所造成的。

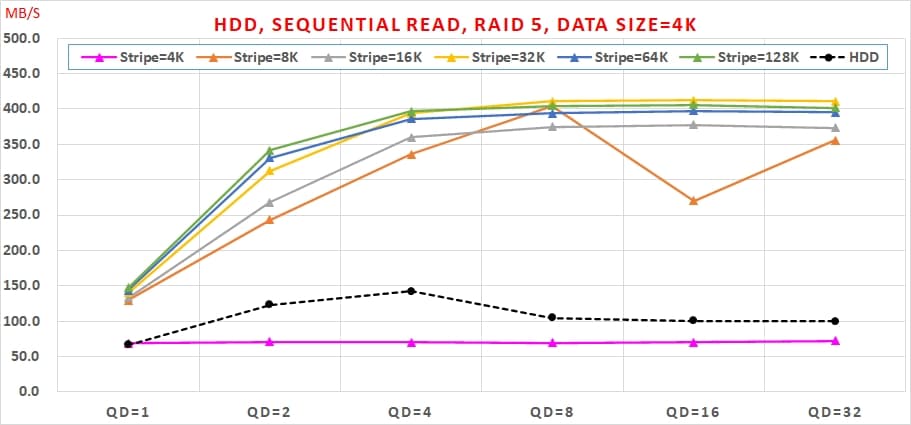

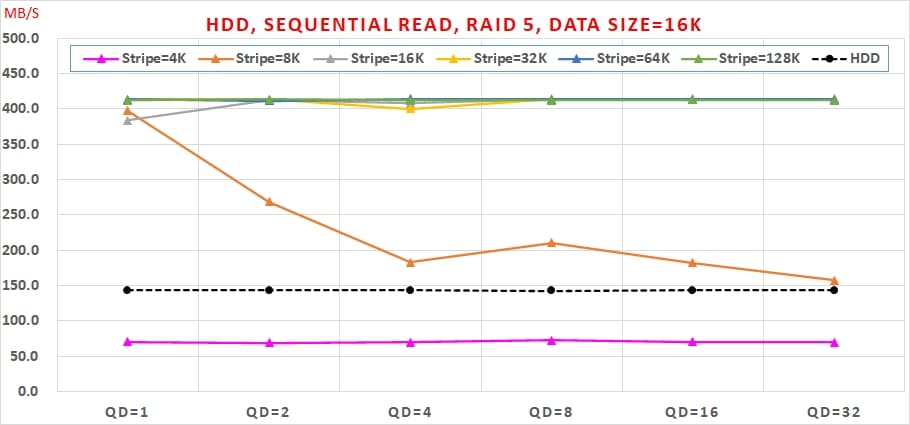

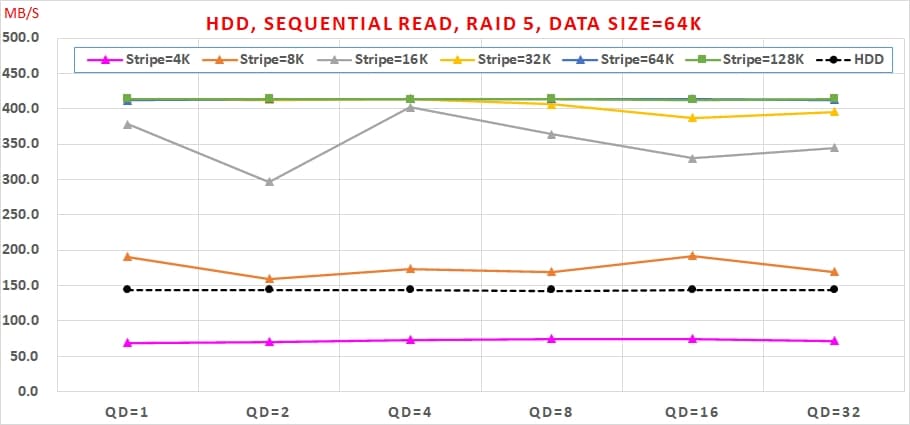

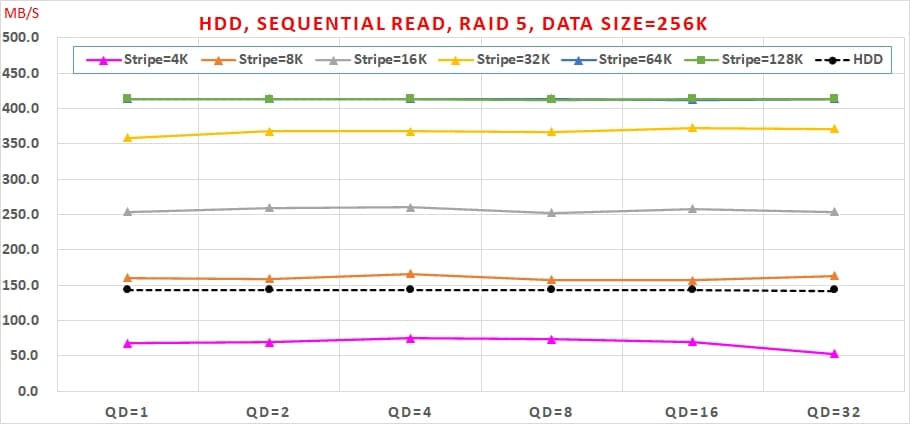

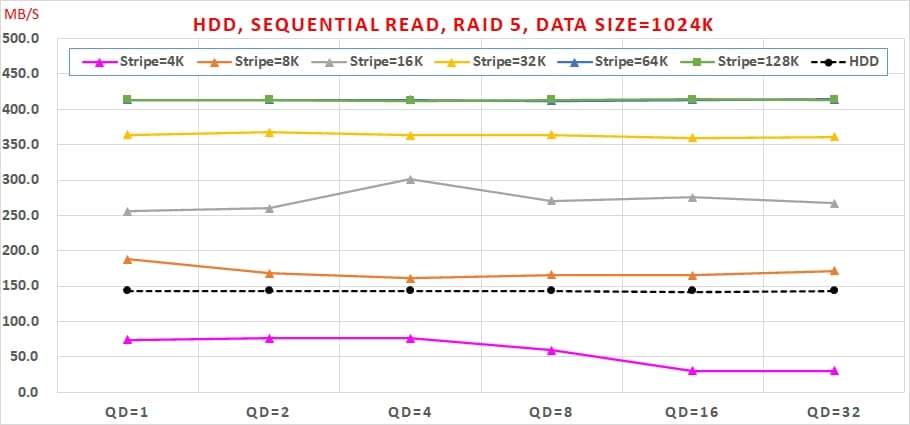

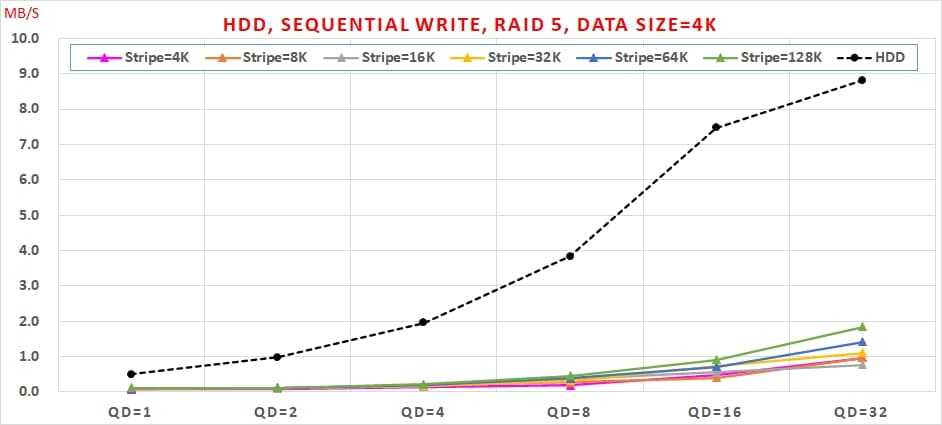

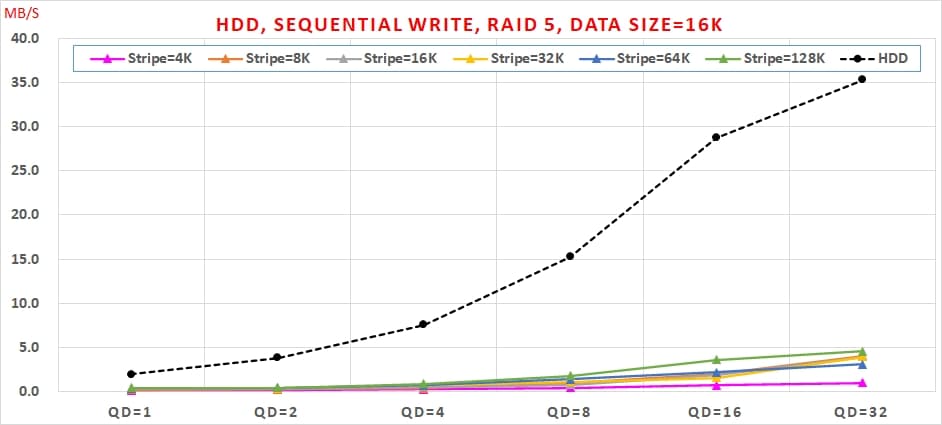

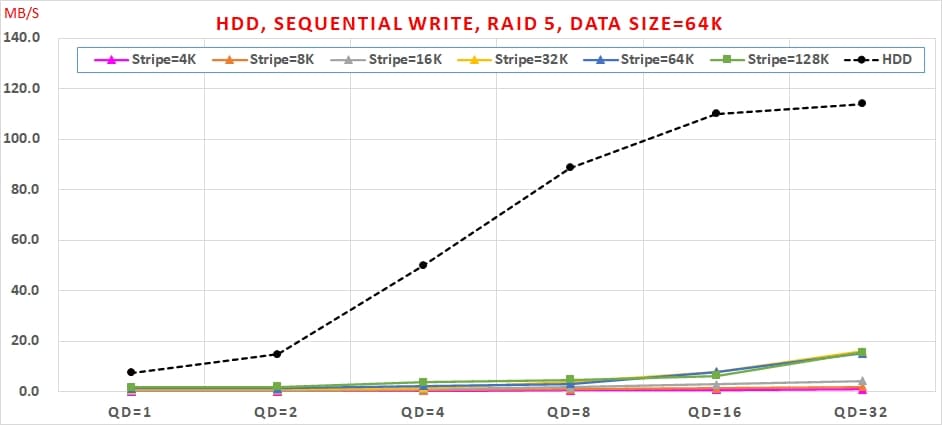

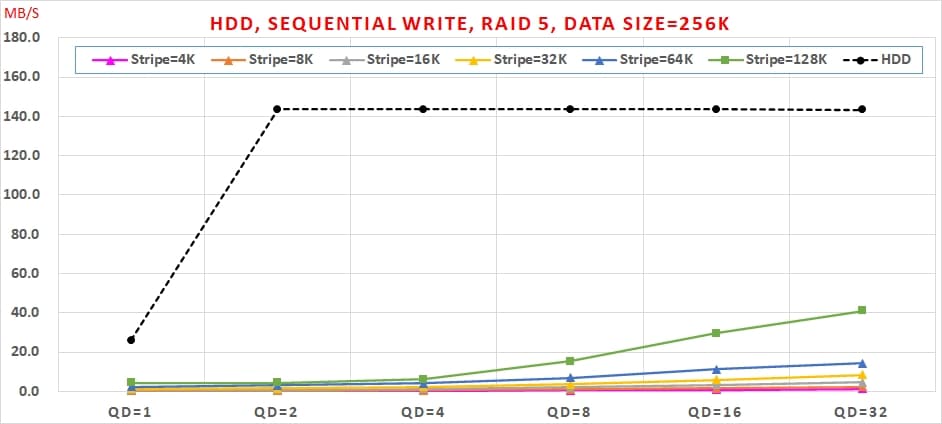

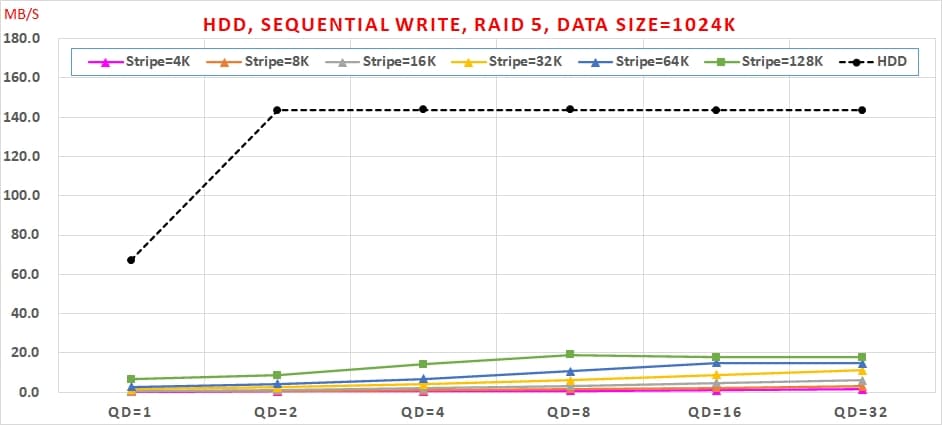

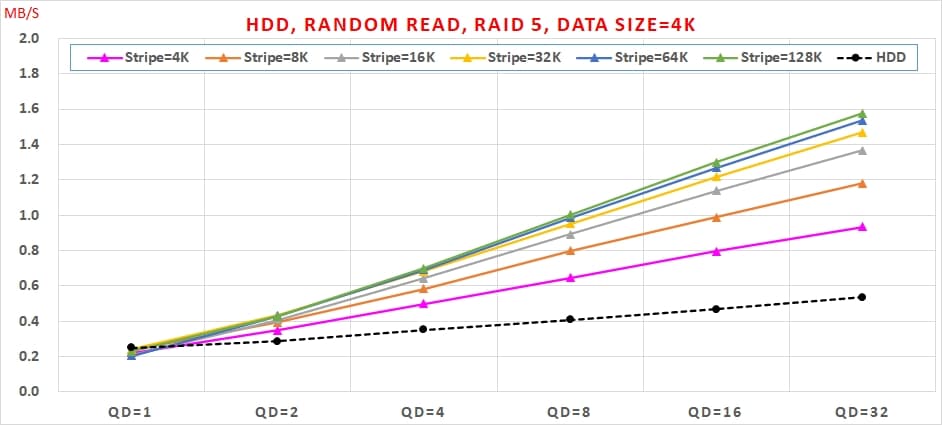

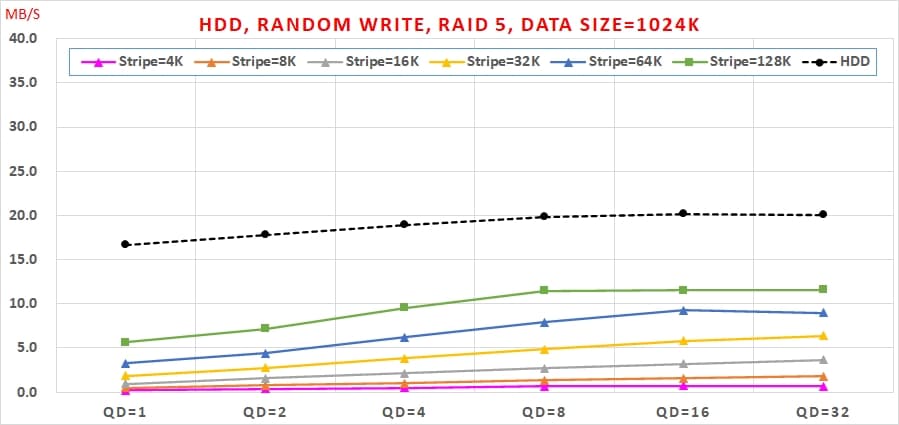

完整 Intel VROC HDD RAID 5 效能數據

有了以上的說明之後,相信對於如何建立 RAID 的原則,會比較清楚一些。接著,就讓我們來看完整的測試數據,測試結果會依序分成 4 個部分:

- Sequential Read

- Sequential Write

- Random Read

- Random Write

軟體設定參數如下:

- Stripe Size:4KB, 8KB, 16KB, 32KB, 64KB, 128KB

- Data Size:4KB, 16KB, 64KB, 256KB, 1024KB

- QD:1, 2, 4, 8, 16, 32

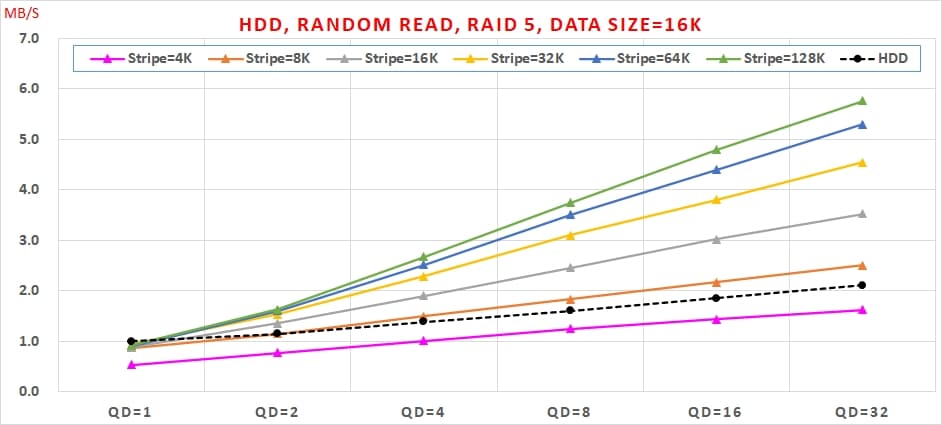

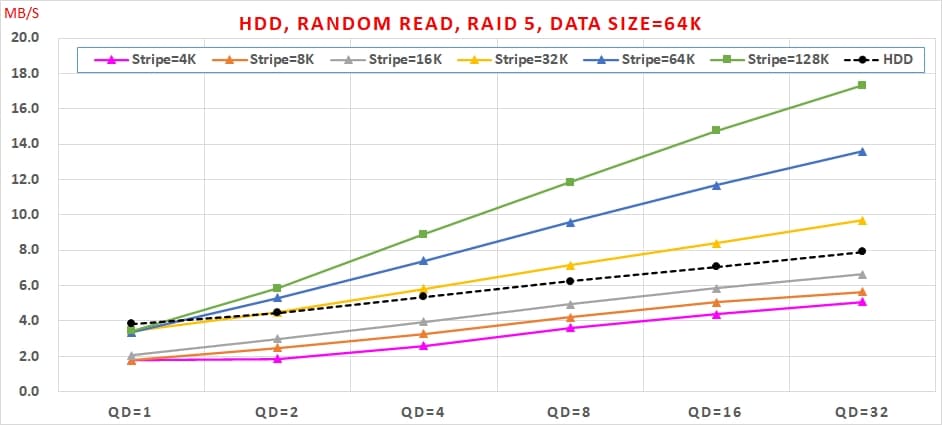

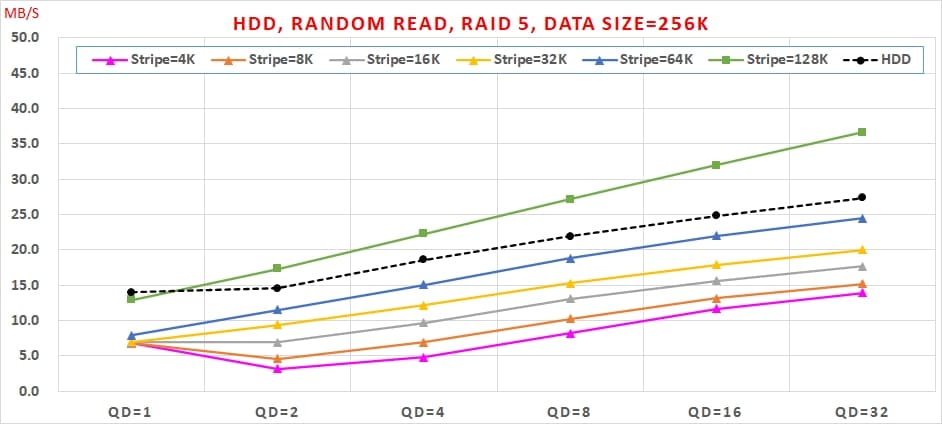

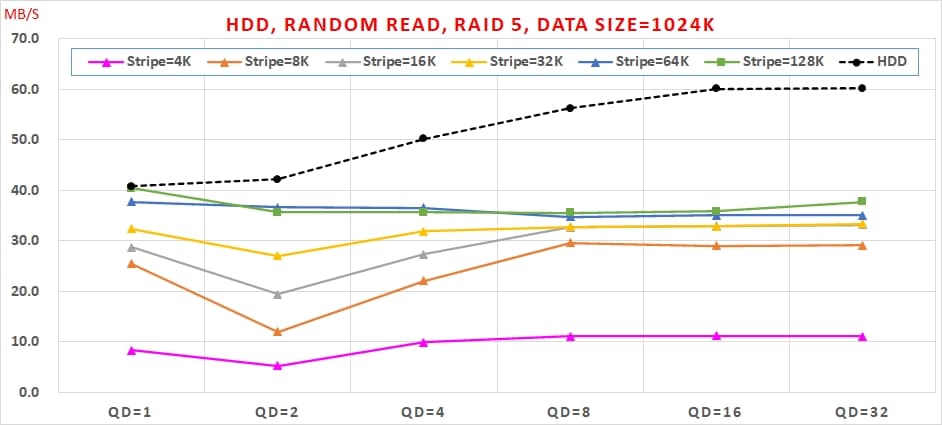

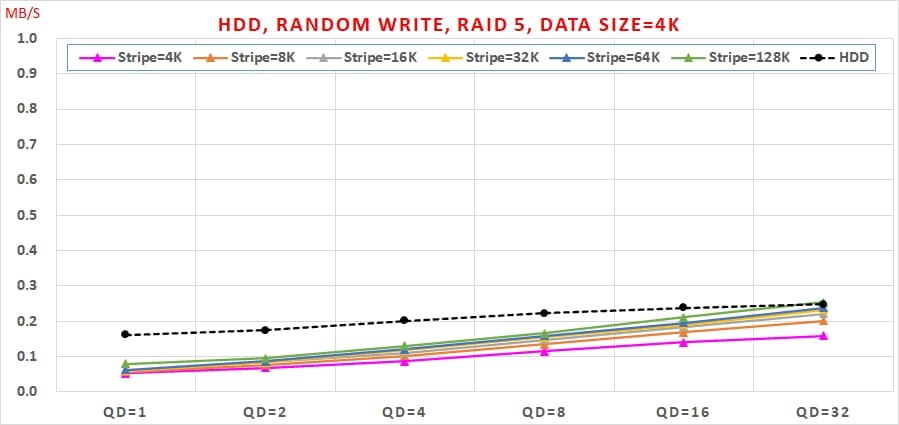

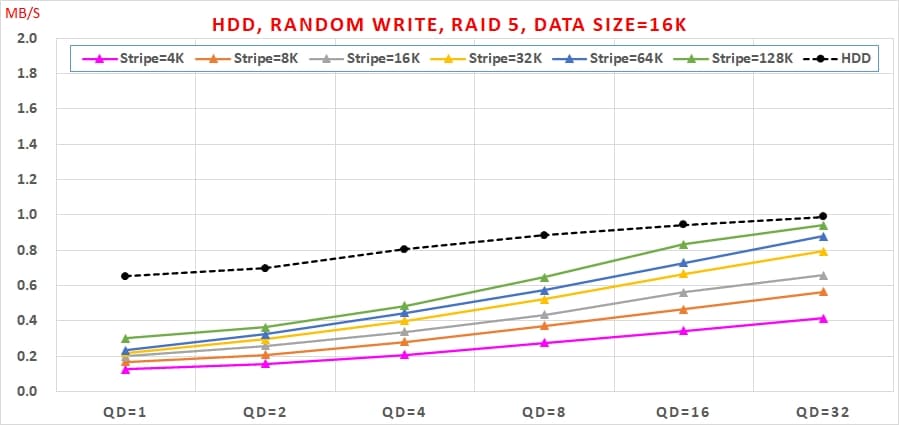

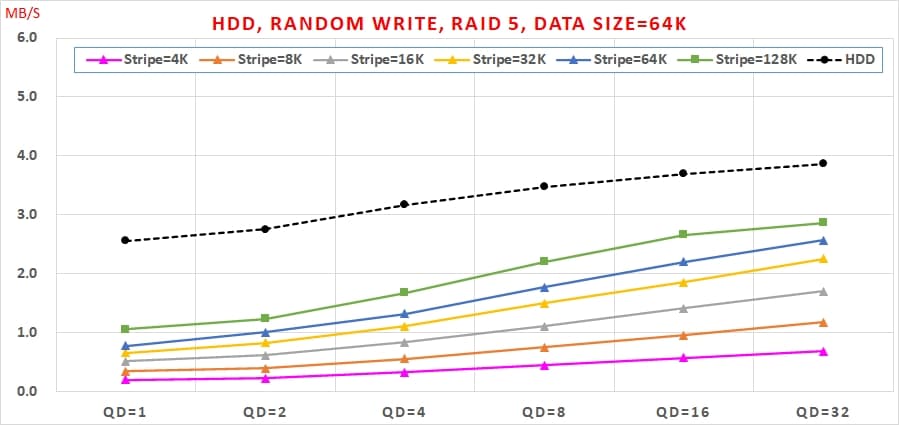

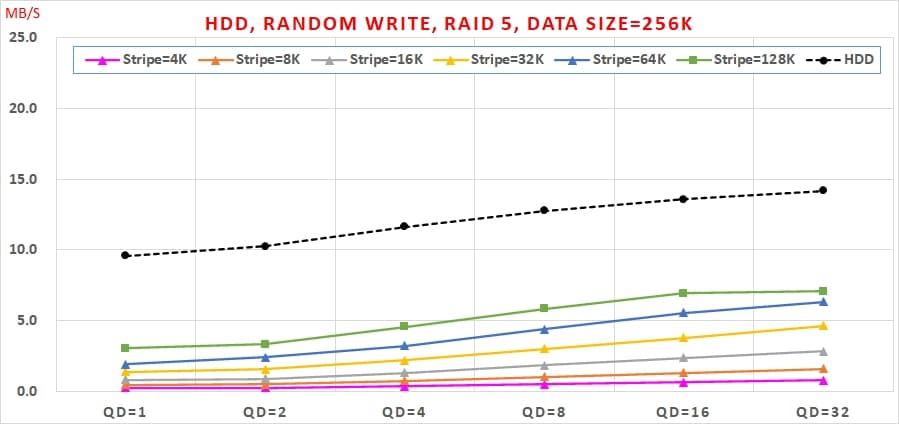

每一張圖表當中,黑色虛線是原本單一顆 HDD 的讀寫結果,而圖中有顏色的實線就是不同 Stripe Size 所產生的讀取速度。其中:

- X 軸:QD( Queue Depth )

- Y 軸:速度,單位是 MB/s

Intel VROC HDD RAID-5 Sequential Read 數據

圖1、Intel VROC 主機板RAID, HDD, Sequential Read, Data Size=4K

圖1、Intel VROC 主機板RAID, HDD, Sequential Read, Data Size=4K 圖2、Intel VROC 主機板RAID, HDD, Sequential Read, Data Size=16K

圖2、Intel VROC 主機板RAID, HDD, Sequential Read, Data Size=16K 圖3、Intel VROC 主機板RAID, HDD, Sequential Read, Data Size=64K

圖3、Intel VROC 主機板RAID, HDD, Sequential Read, Data Size=64K 圖4、Intel VROC 主機板RAID, HDD, Sequential Read, Data Size=256K

圖4、Intel VROC 主機板RAID, HDD, Sequential Read, Data Size=256K 圖5、Intel VROC 主機板RAID, HDD, Sequential Read, Data Size=1024K

圖5、Intel VROC 主機板RAID, HDD, Sequential Read, Data Size=1024KIntel VROC HDD RAID-5 Sequential Write 數據

圖6、Intel VROC 主機板RAID, HDD, Sequential Write, Data Size=4K

圖6、Intel VROC 主機板RAID, HDD, Sequential Write, Data Size=4K 圖7、Intel VROC 主機板RAID, HDD, Sequential Write, Data Size=16K

圖7、Intel VROC 主機板RAID, HDD, Sequential Write, Data Size=16K 圖8、Intel VROC 主機板RAID, HDD, Sequential Write, Data Size=64K

圖8、Intel VROC 主機板RAID, HDD, Sequential Write, Data Size=64K 圖9、Intel VROC 主機板RAID, HDD, Sequential Write, Data Size=256K

圖9、Intel VROC 主機板RAID, HDD, Sequential Write, Data Size=256K 圖10、Intel VROC 主機板RAID, HDD, Sequential Write, Data Size=1024K

圖10、Intel VROC 主機板RAID, HDD, Sequential Write, Data Size=1024KIntel VROC HDD RAID-5 Random Read 數據

圖11、Intel VROC 主機板RAID, HDD, Random Read, Data Size=4K

圖11、Intel VROC 主機板RAID, HDD, Random Read, Data Size=4K 圖12、Intel VROC 主機板RAID, HDD, Random Read, Data Size=16K

圖12、Intel VROC 主機板RAID, HDD, Random Read, Data Size=16K 圖13、Intel VROC 主機板RAID, HDD, Random Read, Data Size=64K

圖13、Intel VROC 主機板RAID, HDD, Random Read, Data Size=64K 圖14、Intel VROC 主機板RAID, HDD, Random Read, Data Size=256K

圖14、Intel VROC 主機板RAID, HDD, Random Read, Data Size=256K 圖15、Intel VROC 主機板RAID, HDD, Random Read, Data Size=1024K

圖15、Intel VROC 主機板RAID, HDD, Random Read, Data Size=1024KIntel VROC HDD RAID-5 Random Write 數據

圖16、Intel VROC 主機板RAID, HDD, Random Write, Data Size=4K

圖16、Intel VROC 主機板RAID, HDD, Random Write, Data Size=4K 圖17、Intel VROC 主機板RAID, HDD, Random Write, Data Size=16K

圖17、Intel VROC 主機板RAID, HDD, Random Write, Data Size=16K 圖18、Intel VROC 主機板RAID, HDD, Random Write, Data Size=64K

圖18、Intel VROC 主機板RAID, HDD, Random Write, Data Size=64K 圖19、Intel VROC 主機板RAID, HDD, Random Write, Data Size=256K

圖19、Intel VROC 主機板RAID, HDD, Random Write, Data Size=256K 圖20、Intel VROC 主機板RAID, HDD, Random Write, Data Size=1024K

圖20、Intel VROC 主機板RAID, HDD, Random Write, Data Size=1024KIntel VROC 用 4 顆 HDD 做 RAID 5 的結論

大家都知道 RAID 5 的特性就是:讀快寫慢。所以,從圖 6 – 圖 10 與圖 16 – 圖 20,可以印證寫入速度真的不如單顆硬碟。

另外一點,不知道為什麼 Intel 要將預設的 Stripe Size 設定在 64 ,因為從圖 1 – 圖 5 與圖 11 – 圖 15 ,可以明顯看到 Stripe Size = 128KB 的時候,讀取速度幾乎都是最好的狀態。

延伸閱讀