在網路上,很常看到大家問一個問題: NVMe M.2 SSD 該選那一個呢?【 WD SN750 黑標 】v.s.【 Samsung 970 EVO Plus 】

其實,這個問題也曾經困擾我。所以,前一陣子就先買了一隻相對便宜的 WD SN750 黑標 M.2 SSD 來使用。這幾個月下來,也沒發生過什麼問題。而為什麼一直都沒有考慮討論度更高、 CP 值也不錯的 XPG SX8200 PRO 呢?原因就在於廠商會自行封裝 NAND Flash ,無法得知相關顆粒的製造資訊。全球 NAND Flash 領導製造商,就是 Samsung 、SK Hynix 、 Kioxia/WD 、 Micron 、 Intel 而已,對於公開透明的顆粒資訊,消費者會感到比較有保障。

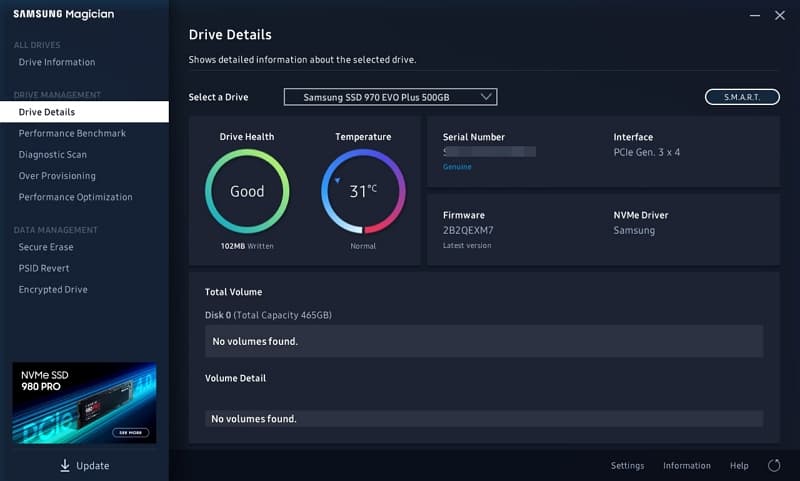

現在,剛好有機會可以入手第二支 M.2 SSD ,當然就輪到三星 V-NAND M.2 970 Evo Plus SSD 了。跟 WD SN750 一樣,都會贈送 SSD 的管理軟體(Samsung Magician),可以用在 SecureErase 、 進行基本的性能測試、與 OS 進行最佳化設定 、韌體升級。

NVMe M.2 SSD【970 Evo Plus 】v.s【 SN750 】規格比較

三星 SSD 在台灣的售價,一向不親民,所以身邊用的人真的不多,可能跟台灣人買東西很重視 CP 值有關係。會買來用的除了識貨的玩家外、就是粉絲、不然就是公司配備,討論度當然遠不如 Intel、WD、Micron。但是,三星在 NAND 業界技術龍頭的地位,還是無法被忽視的。

在這篇文章中,主要是想要了解一般電腦使用者,買回來之後就安裝在電腦上面,不做多餘的設定下,是不是也可以享受達到官方所宣傳的讀寫效能呢?假使不行的話,落差有多大呢?

關於完整 Samsung 970 EVO Plus 的規格,就直接參考官方網站,下面表格只列出 WD SN750 與 970 EVO Plus 的官方效能數據。

| 官方數據( NVMe 500GB ) | 970 Evo Plus | SN750 |

|---|---|---|

| Interface | PCIe Gen3 x4 | PCIe Gen3 x4 |

| Warranty | 5 Year or 300 TBW | 5 Year or 300 TBW |

| Sequential Read MB/s | 3,500 | 3,430 |

| Sequential Write MB/s | 3,200 | 2,600 |

| Random Read 4KB IOPS(QD=32) | 480K | 420K |

| Random Write 4KB IOPS(QD=32) | 550K | 380K |

測試環境說明

用了一台很常見的電腦規格來做測試:

- M/B: ASUS TUF GAMING X570 PLUS

- CPU: AMD Ryzen 3600

- RAM: Micron 16GB x 2 (O.C. 3200)

- OS SSD: Micron MX500 250 GB

- OS: Windows 10 Professional 2004 64-bit

- Driver: Samsung NVMe Driver

為什麼要使用 IOmeter 這一套軟體來測試呢?因為

- 三星說:

- …Performance measurements based on IOmeter 1.1.0….

- 小編說:

- 可設定多種自動化跑法,然後存成報表,方便做資料整理,節省時間!

所以在跑測試的時候,每一個測試都跑 3 分鐘,將最後 1 分鐘的數據畫成圖表來比較。

為什麼不用 Windows 10 內建的驅動程式呢?

- 因為三星有提供專屬的驅動程式,無腦安裝就可以完成了。

- 當然,也可以使用內建的驅動程式,只是我沒有比較過差異。

需要探討 MLC or TLC NAND Flash嗎?

- 不需要,因為

- 那些課題是技術人員該去解決的品質問題

- 消費者在正常使用下,只要知道 5 年保固就可以了。壞了,找原廠處理。

- 在市場上,方便取得的主流產品以 3D TLC NAND 為主的話,假使去探討舊產品(SLC、MLC NAND)的優點,有意義嗎?

一般消費者該關心 TBW( Terabytes Written ) 才對!

假使真的害怕 TLC NAND 的先天抹除次數太少,容易造成 SSD 無法寫入的話。那麼在挑選 SSD 之前,應該先問自己每天會寫入多大的資料量到 SSD 呢?

以 970 EVO Plus 500GB 為例子,三星保證 TBW 值是 300 TB,所以用 5 年保固來計算的話,

- 300 TB / 5 年 / 365 天 = 164.4 GB per day

也就是一天平均可以承受的寫入量為164.4 GB,大約是 970 EVO Plus 500GB 三分之一左右的容量。

而這種大量的寫入容量,對於一般電腦使用者來說,幾乎是達不到的。除非是規模小的工作室,進行影片剪輯、大量數據運算的高階工作,或許有可能會達到。不過,要解決這種問題有幾種方法:

- 購買更大容量 SSD ( e.g. 1TB, 2TB )

- 使用主機板 RAID 的功能 ( e.g. RAID-0 )

- 考慮商用的 Storage server

NVMe SSD 測試數據: Samsung 970 EVO Plus

關於 IOmeter 測試軟體的參數設定,其實與前一篇文章使用的設定一樣,有需要了解參數意義的話,可以參考【DRAM Cache對SSD的影響( 3-3、IOmeter 測試參數設定)】。

測試圖當中,可以看到即時讀寫的流量變化,而不是像 CrystalDiskMark 或類似的軟體,看到的是平均值。

- X 軸: 時間,單位: 秒

- Y 軸: 流量,單位: MB/s

- 相同的資料大小(Data size 或 block size)下,使用不同 QD 值,得到的流量值

- Sequential Read / Write: 使用的 Data Size =256KiB

- Random Read / Write: 使用的 Data Size =4KiB

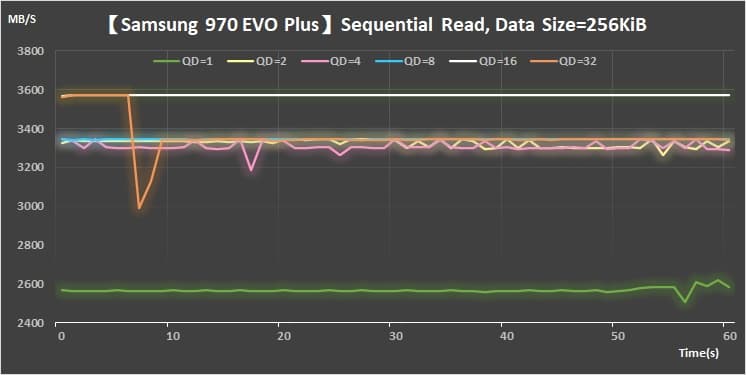

Samsung NVMe SSD Sequential Read Throughput

在圖 1 中,看的出來 QD = 1 的即時流量曲線,而它的平均值大概只有 2,566.51 MB/s 而已。其餘的 QD 值,平均值都還有約 3,350 MB/s 以上。

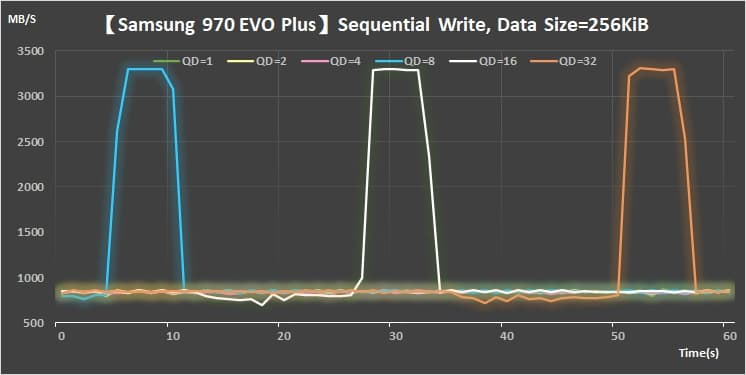

Samsung NVMe SSD Sequential Write Throughput

圖 2, 相當有趣的一件事,就是當 QD = 8, 16, 32 的時候,Sequential Write 的流量會短暫的大幅增加。不曉得是不是因為安裝了 Samsung 客製化的驅動程式,與 Intelligent TurboWrite technology 有關係。而這個現象,卻是平均值方式的測速軟體,無法看到的現象。

另外一點,測試數據低於三星官方宣稱的數據,只能相信是: Performance may vary depending on … system hardware …and other factors.不過,小編也很好奇,官方宣傳的數據指的是平均值是 3,200 MB/s ?還是瞬間最大值是 3,200 MB/s 呢?

假使官方是指瞬間最大值是 3,200 MB/s 的話,其實也是符合本文的測試結果。不過,這一點無法證實,就留給各位去評斷了。

Samsung:

Sequential and random write performance was measured with Intelligent TurboWrite technology being activated. The sequential write performances for the portion of data exceeding over Intelligent TurboWrite buffer size are: 400 MB/s for 250GB, 900 MB/s for 500GB, 1700 MB/s for 1TB and 1750 MB/s for 2TB. The random write performances for the portion of data exceeding over Intelligent TurboWrite buffer size (tested with QD 32 Thread 4) are: 100,000 IOPS for 250GB, 200,000 IOPS for 500GB, 400,000 IOPS for 1TB and 420,000 IOPS for 2TB. Performance may vary depending on SSD’s firmware, system hardware & configuration and other factors.

- 假使計算每個 QD 的平均值:

- QD = 1 ( average ) : 845.2 MB/s

- QD = 2 ( average ) : 843.1 MB/s

- QD = 4 ( average ) : 836.9 MB/s

- QD = 8 ( average ) : 1003.3 MB/s

- QD = 16 ( average ) : 995.2 MB/s

- QD = 32 ( average ) : 991.9 MB/s

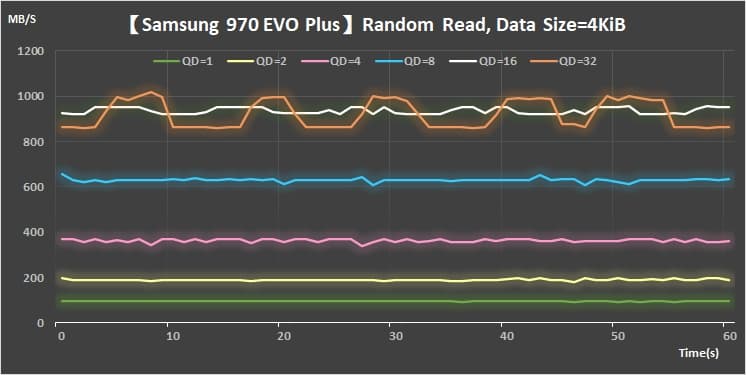

Samsung 970 EVO Plus Random Read Throughput

圖 3 當中,並沒有使用 IOPS 值來表示,畢竟流量值比較直覺;另一點,因為Data Size 固定在 4 KiB,所以也可以自行換算成 IOPS 值。

- Throughput = IOPS x Data Size

- 直接寫出 IOPS 值給大家參考:

- QD = 1 ( average ) : 23,150 IOPS

- QD = 2 ( average ) : 46,030 IOPS

- QD = 4 ( average ) : 88,023 IOPS

- QD = 8 ( average ) : 153,658 IOPS

- QD = 16 ( average ) : 228,460 IOPS

- QD = 32 ( average ) : 224,459 IOPS

QD = 32 的測試結果,約只達到官方宣稱( 480K )的一半左右。只能說一般消費者的電腦等級,只能享受到這種讀寫速度吧?!

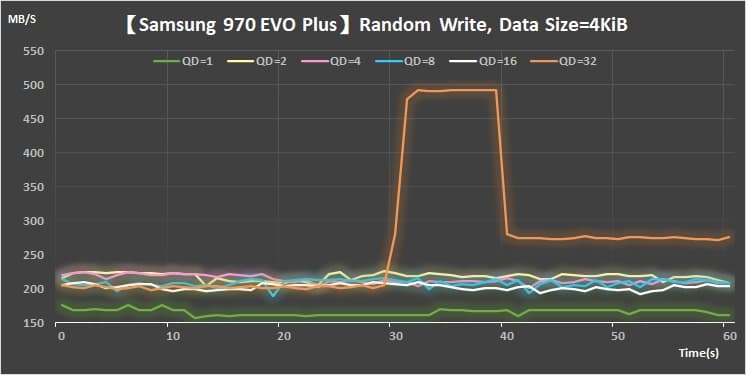

Samsung 970 EVO Plus Random Write Throughput

圖 4 也是與圖 2 有相同的現象,流量(或說 IOPS )會有短暫的大幅增加。至於測試數據,真的也遠低於官方宣稱的效能等級。

兩款 NVMe M.2 SSD,哪一款比較推薦呢?

平心而論,使用相同電腦配備,分別針對 Samsung NVMe V-NAND SSD: 970 EVO Plus 與 WD SN750,各有優缺點:

- 效能方面

- 970 EVO Plus 真的是比 SN750 擁有快一點的讀寫速度

- 實際應用(傳大檔案、解壓縮、轉檔), WD SN750只慢幾秒而已,幾乎無感

- 價格方面

- SN750 無散熱片的版本,價格比較吸引消費者

- 維修方面:

- WD 方便、快速,重點是不囉嗦